ngiabˋ iangˋ 、 vunˇ fa gi liug 、 poi teu siiˊ fu — —hoˋ 「 idˋ saˇ nginˇ liau ge cii iuˇ 」 ge doˊ ngienˇ congˋ zogˋ zaˋ pangˇ idˋ hongˇ

文|于念平

攝影|陳安嘉

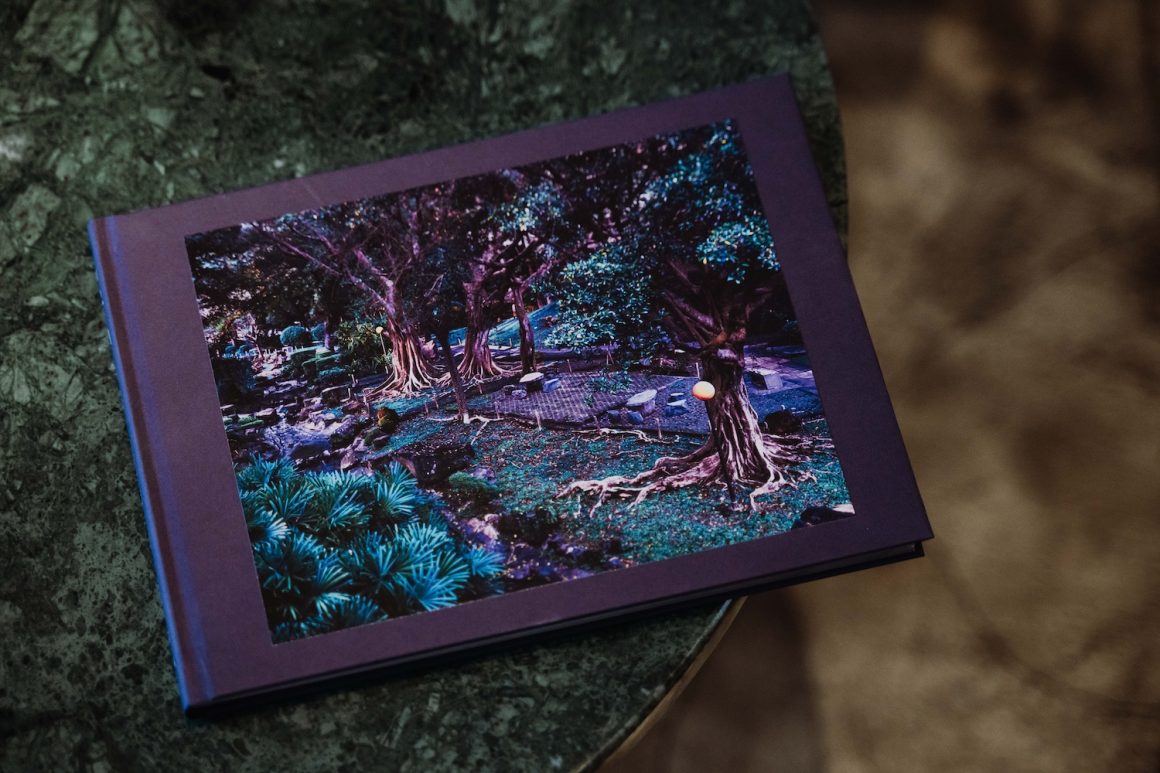

來自新竹的彭一航是一位以攝影為主要創作媒介的藝術家,人們通常是由他一系列關於「肉眼不可見的事物」為主題的攝影作品而認識他,如《午夜漫遊》與《幽靈公園》等,於夜晚遊走城市中,探索虛實之間的景象;也如馬祖藝術游擊駐村的作品《神輿瘤》,拍攝可見的肉身,在當中尋找神的蹤影。

在這些觀念藝術背後,是一股懷疑論者的精神——日常中不斷追問「我們應該要相信什麼?」,以及凡事DIY、從無到有著手一項計畫的職人精神。透過本次的訪談,我們有機會了解彭一航更多跨領域的創作生活。

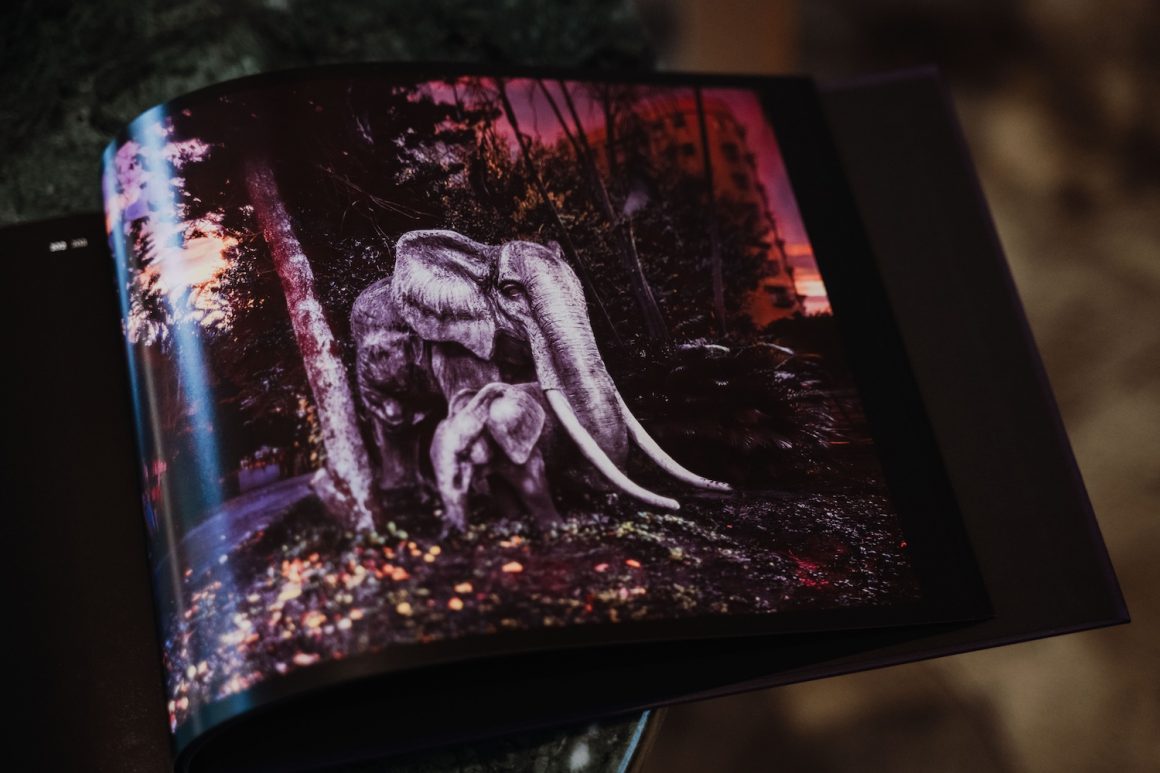

把動物雕像拍「活」的奇異攝影,來自在城市裡的獨自散步

談起《幽靈公園》的起始點,彭一航說:「大約八、九年前,因為失眠症,養成了夜間散步的習慣。」當時居住在台北市區的他在獨自散步的經驗裡,體驗到城市的安靜,和一種不同於白天的光的狀態、時間的狀態。當感受到某個「視線」射向自己時,他並不害怕,而是順著那道視線「發現」了那些他的拍攝對象:公園裡的動物雕像。

牠們在夜間的光感中,彷彿叢林裡正伺機而動的野獸,是靜止的,也是活的。

「我想要把牠們拍成活的,想要拍出某種『存在又不存在的東西』。」攝像術裡的其中一個規則是:不能無中生有,得先有對象,才有照片。但是彭一航在他的攝影作品實驗裡,卻有一個脫離「必須要有實物」的嘗試。

「不知道從何時開始,我就對『我們該相信什麼』充滿懷疑。」小如抵達一個陌生的城市,人們告訴你的景點總是不如自己找到的秘密地點;大如攝像術的秘密。「我總是喜歡在親身探索之後,才有自己的判斷。」自己走一遭、把體驗最大化,似乎是他很在意的事情。例如當兵時,他就選擇了特種部隊,跑遍北浦、潮州(屏東)、台中、嘉義、台南。「因為我想最大化這一年的體驗。」

回到創作,在他的環島拍攝旅程中,他總是先選擇當地最大或最古老的廟宇,再以其為圓心開始散步。白天思考構圖,晚上則與那些所謂不存在的事物相遇。長達八年的拍攝計畫中,他也曾遇過很多怪事,不過這似乎都不讓他感到恐懼。「大半夜在公園遇到人才可怕。」

這樣的過程也使他對城市有了自己獨特的觀察,並以自己的方式在心中建立某種系統,而這些感知與判斷都在他的作品中隱隱顯現。

台南、馬祖、慕尼黑,深化對可見與不可見的界線研究

屬於彭一航獨特的感知,使他的作品所捕捉的地方性也有強烈的個人特質。「在台南,我發現一種隨處可見的『職人精神』,不是那種復古的觀光客景點,而是各種真正老字號的專賣店。」

而或許彭一航對廟宇的興趣不只是一個巧合。2023年在馬祖藝術游擊駐村時,他拍攝了北竿特有的鑾駕文化中資深轎將的身體。他們背後隆起的脂肪瘤,是由於長期抬轎,還是神明顯化,在此彭一航又發揮了他親自體驗再下判斷的堅持。他播放手機裡的資料影片給我們看:「轎子很重,這樣力道的旋轉很難經由人為達成。還有你們看這一段,轎子的前面沾到酒水,卻完全不碰觸碗底。」

在動物雕像的眼中,是否有幽靈;在轎子的動態中,是否有神。彭一航所追求的似乎不是為這些問題下定論,而是透過作品不斷地懷疑。

到了慕尼黑,他的拍攝對象一轉,成為了住宅區房屋前的園藝造景。「這系列照片表達了我對慕尼黑的感覺。」照片中,每一戶獨棟公寓的人家,前院造景幾乎一個樣式,如城牆般與一樓高度齊平,保留絕對的隱私。在他的視角下,觀者會被引導,不知不覺地跟著拍攝者一起尋找照片的弦外之音。

跨領域的創作與體驗:成長環境造就DIY的實作精神

談起拍攝途中經過家鄉新竹,彭一航說:「新竹是個喜新厭舊的城市。」此地變化快速的地景、不斷蓋起的新建築,他心中有些小小的抗拒。「對一個地方大翻修,免不了掩蓋舊有的痕跡,把老的變成新的一樣,卻沒有了時間的狀態。」或許彭一航在此指的是速度感的變化。「很多老東西功能性很好。科技要讓這些以前的技術變得更簡單快速,有時會失去原本媒材的樂趣。」

他記得因為電腦零件業的發達,國高中時就曾自己從無到有組裝過電腦主機,這樣的經驗也使他對於著手一件事情不會有太多遲疑。例如想學習任何新事物時,就會從頭開始實驗。

「我覺得這件事情滿客家的。」

一件與客家羈絆的物件

自烘咖啡豆與母親的手染布

對彭一航來說,從無到有的學習做好一件事,就是他心目中的客家精神。喜歡探索咖啡風味的他從大學畢業即開始接觸烘豆與咖啡品飲的技術,圖中就是他的自家烘培單品咖啡豆。不論研究什麼都充滿職人風格的他,其實也很擅長使不同的研究興趣交匯,將藝術背景和咖啡豆的設計與包裝結合,也與其他藝術家的展覽合作,製作精緻的展覽限定咖啡。而背景襯墊的藍染布則是媽媽的作品,可見DIY精神的耳濡目染。

攝影|Ling-Jiun-Wang.jpg)

.jpg)

-2.jpg)