hangˇ di xin ped tungˇ hagˋ gaˊ vunˇ fa boˋ sunˇ ge lu hong ——cii iuˇ ge hagˋ gaˊ moi liuˇ iug xiu

文|陳劭任

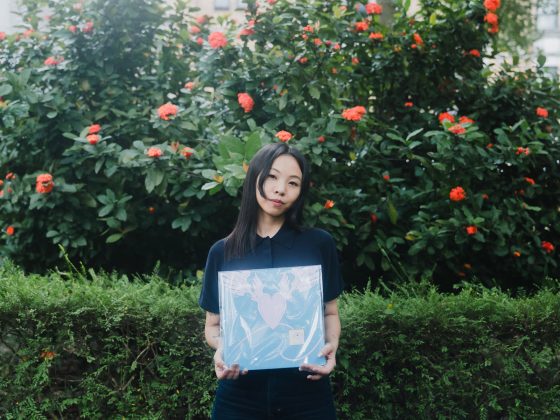

攝影|湯詠茹

1994年,當時全心投入婦運的黃毓秀在記者會上公開宣告改姓母姓。四十歲的黃毓秀,從此變成劉毓秀。

改換母姓,是為了對抗。那是個子女姓氏被「父權優先原則」綁架的年代,根據第 149期的《婦女新知》雜誌側寫,當時的大法官戴東雄甚至認為「姓氏無關血統,無涉兩性平權」。

對於父權的反動,劉毓秀在那一場婦女團體提問大法官的記者會上,當場宣佈放棄父姓,改從母姓。同一期《婦女新知》記下她的內心話:「筆者今後將改姓母姓,叫做『劉毓秀』,等到社會上兩性平等之後,再依父母之約決定姓什麼——到那時,姓父姓又何妨!」

十二年後,民法1059條修正,子女姓氏改由父母協議。但性別平等的社會還沒到來,劉毓秀的證件上從此是劉毓秀。

劉毓秀說,這個性是從爸爸那裡遺傳來的。「我覺得應該怎麼樣,我就會去做。」但在驚天動地的公開改姓後,她回家還是先撥了通電話給爸爸,怕第二天見報嚇著他。結果爸爸支吾一陣,只擔心改姓為女兒帶來傷害,倒也沒有反對。隔天媽媽偷偷告訴劉毓秀,爸爸不想去電台主持節目,因為怕聽眾call-in問起,不知如何回答。

最後是媽媽告訴爸爸:「革命的事,讓年輕人去做。」一句話,讓劉毓秀一輩子都放心地革命。

自由的客家妹

在劉毓秀眼中,改姓並不是一場與爸爸的對戰。爸爸黃煥階從小熟讀古書,一口客語隨時能召喚四書五經,看似古板學究,但現實的生活場景裡,往往是爸爸的大道理對戰劉毓秀的歪理——而最後總是女兒贏。

「他理智層面認定的人倫、社會世界的秩序,就應該像古書裡寫的那樣。可是當我去反駁他的時候,他就覺得我講的道理很好玩——與其說有道理,不如說好玩,因為他就是會對新奇的事感到興趣。」甚至有一次,爸爸聽了她的話,笑得跌到椅子下。這一跌,把父權的威嚴也摔碎了。

那樣縱容叛逆生長的空間,對劉毓秀而言是一種幸運。從小生長在苗栗頭份的客家庄,即使爸爸尚稱開明,但父權傳統無處不在。在她小學要畢業時,全家跟著換工作的爸爸搬到了彰化,斷離傳統,卻得到了不一樣的呼吸空間。當時媽媽不只一次告訴女兒,搬到彰化後,「沒有親戚、沒有家族,你們反而想怎樣就能夠怎樣。」

只是國中的年紀,感受不到自由的形狀。是直到長大後讀性別理論才知道,「其實客家文化對於性別、對於每一個人應該怎麼樣,還是有它的束縛。」傳統客家女性有所謂「客家婦工」:家頭家尾、田頭田尾、灶頭鑊尾、針頭線尾,是對女性的期許也是綑綁。好在她在束縛綁住雙手雙腳前,就先一步逃脫了。

後來從彰化到台北上大學,接觸女性主義和性別理論,九〇年代的劉毓秀站在婦女運動的最前線,按照她自己的話說,那時候「我要做什麼,見報率都還滿高的。」看在媽媽眼裡,如果一直住在頭份,肯定要被家族鄰居議論。

但至少她是自由的。「因為我沒有那種客家妹(hagˋ gaˊ moi)的成長背景,所以我沒有包袱。」

心有所愛

離開客庄,得到更多挑戰體制的空間,卻也失去了些什麼。

進了彰化女中之後,女校的學生之間多半都說華語——那還不是講母語要罰錢的年代,只是換了環境,客語從一天二十四小時都講,慢慢變成只有回到家才講;上大學後離開家,就更少說了。

九〇年代,爸爸黃煥階開始投身客家文化的保存,不只在寶島新聲電台主持,用客語教讀四書五經,更獨立完成客家語國學錄音帶的錄製。「當時他常常跟我討論客家話的語詞跟音韻——以前我每次想要講客家話但不確定的時候,他就是我的活字典,我就只要問他就好了。所以他走了之後,我非常不習慣,那對我來說是一個語言上很大的損失。」

而損失的不是只有她自己,更是整個丟失母語與文化的台灣。「像我爸爸這麼努力去保存客家文化,可是他的孫子女沒有一個講客家話,我想他也有點遺憾吧。」

她或許沒有意識到,自己也在嘗試補起這個遺憾。後來劉毓秀跟著彭婉如基金會到東勢推動社區課後照顧,關照社區裡的客家女性;千禧年政黨輪替,陳水扁邀請劉毓秀擔任客委會委員,她也想過要不要帶著婦運的戰鬥精神走進客委會。

「可是我那時候的反省是,我在客委會裡,不要像我在社會上控訴父權文化一樣,去控訴客家的父權文化。我不要做這件事情。因為那時候客家很弱,連身份認同都有問題、連站出來說我是客家人都有問題的時候,你還要去批評它男女不平等嗎?」

那是她對客家的心有不平,和心有所愛。

想起某一年她回到彰化,公路局的司機問她怎麼不說台語,她回,因為我是客家人。司機說,「客家人心最壞。」於是客家妹毫不客氣地回擊:「講這種話的人心最壞。」

在需要被保護的事面前,劉毓秀從不退後。她還在等待客家足夠強壯的時候,到時她已準備好隨時再站出來。

一件與客家羈絆的物件

父母的合照

那是劉毓秀身上客家血脈最直接的連結及證據。依稀記得當時爸爸愛玩攝影,花了大錢買了一台萊卡相機,拍下這張照片。