文|温伯學

攝影|苗嘉澍

圖片提供|張國耀

抵達張國耀位於萬華的工作室,爬上二樓,迎面只見一隻鴿子在籠裡張望,推開門仔細一看,裡頭還有四隻貓咪紛紛在屋頂挑高、寬敞無隔間的攝影棚裡亂竄。

這住辦合一的空間,是他在台灣築起的窩。高中畢業,張國耀便離開吉隆坡,隻身移居台北求學與工作,轉眼將近 20 年過去,問起對故鄉的印象,他說:「最近比較困擾我的是,我對吉隆坡的記憶全都停留在來到台灣以前……好像那是我的家,又不是我的家。」

近鄉情怯,不只因為景物飛速變換,也源自過去十年間父母的相繼離世。如今,除了五個同父異母的手足,他與馬來西亞的連繫已愈來愈淡,漂泊之中,只有攝影工作讓他安然落地,即使他鄉還未成故鄉,至少能繼續做著喜歡的事。

我們很難擁有自己的「客家」文化

大學畢業之際,張國耀憑藉系列作品《百歲》開始受到關注、一步步踏入攝影行業。工作中,他不時會遇見能和自己說客語的台灣人,親切之餘,也漸漸察覺,原來台灣的客家族群還有不同地域、系統的分別。

張國耀是馬華移民第三代,祖籍廣東惠州。他提到,雖然從小跟著外公、外婆說客語,但在馬來西亞複雜的種族議題下,「 客家」作為當地華人的分支,難以再強調自身特色,更多的是因為族群交融而長出的新文化。例如,馬來西亞華人往往會在短短一個句子裡夾雜粵語、客語、英語、馬來文等交錯的語言,便是不同族群融合的結果。

語言之外,許多代表客家的料理與工藝,也都是張國耀來到台灣之後才有機會認識。他回憶,兒時曾接觸到馬來西亞傳統「蠟染」,雖然與客家「藍染」相近,但那終究不是屬於自己的傳統,「我們很難從自己的文化出發,擁有真的很『客家』的東西。」

由黑白過渡到彩色的創作

張國耀還記得,剛到台灣的那陣子,家鄉的人們總會說,吉隆坡的發展比台北慢了十年、落後東京20年。然而實地生活的經驗,並沒有讓他感覺到時間的等差。

這些年,張國耀一路從新莊、板橋,搬遷到萬華,對台北自然產生了一份情,「我一直都覺得台灣的建築和街景很醜,但我並不會因為醜就討厭它,反而覺得這個『醜』很漂亮,至少在我的眼裡,它是非常亂中有序和有生命力的。」未能跟隨時代更新的街景、多種元素交雜的日常,都是張國耀的創作裡常見的面向,從《百歲》、《菜市仔》到《青山宮》,皆捕捉了被遺漏在市井間的靈光。

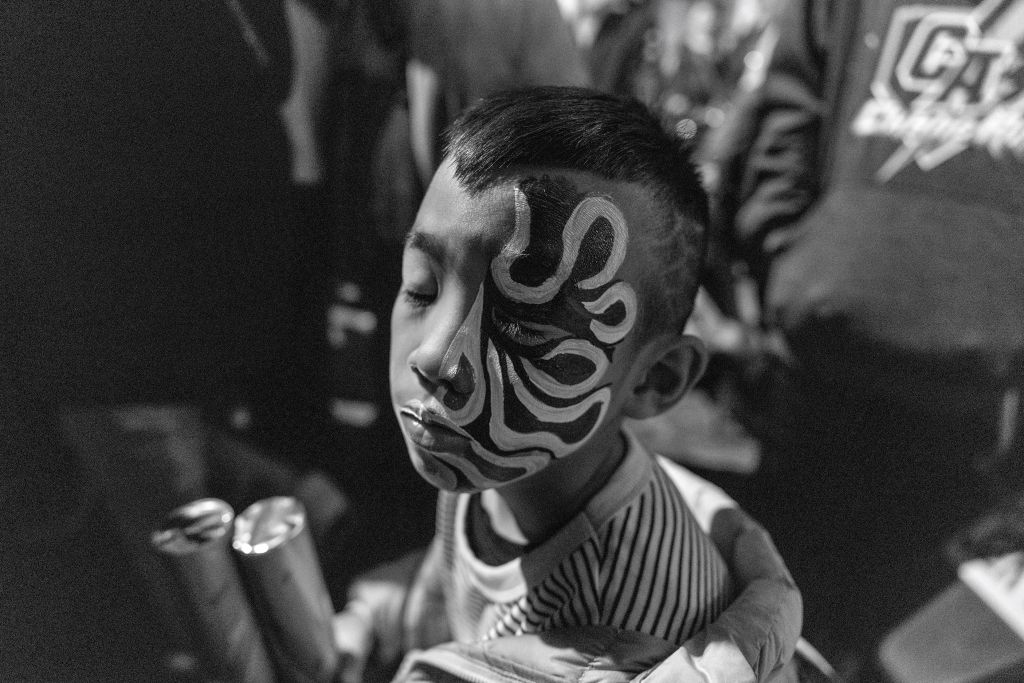

他習慣透過相機的黑白色調切換精神模式,從要求色彩鮮明的商業案中逃逸。因與工作室所在地相近,大疫之際,張國耀開始拍攝《青山宮》系列作品,至今已進入第五個年頭。談到穿梭祭典拍攝的心法,張國耀只說:「現場很吵,但在那裡拍照時,我自己是很安靜的。」廟會嘈雜的鑼鼓、陣頭、鞭炮,反而能將他從現實中抽離,靈魂出竅、進入心流。

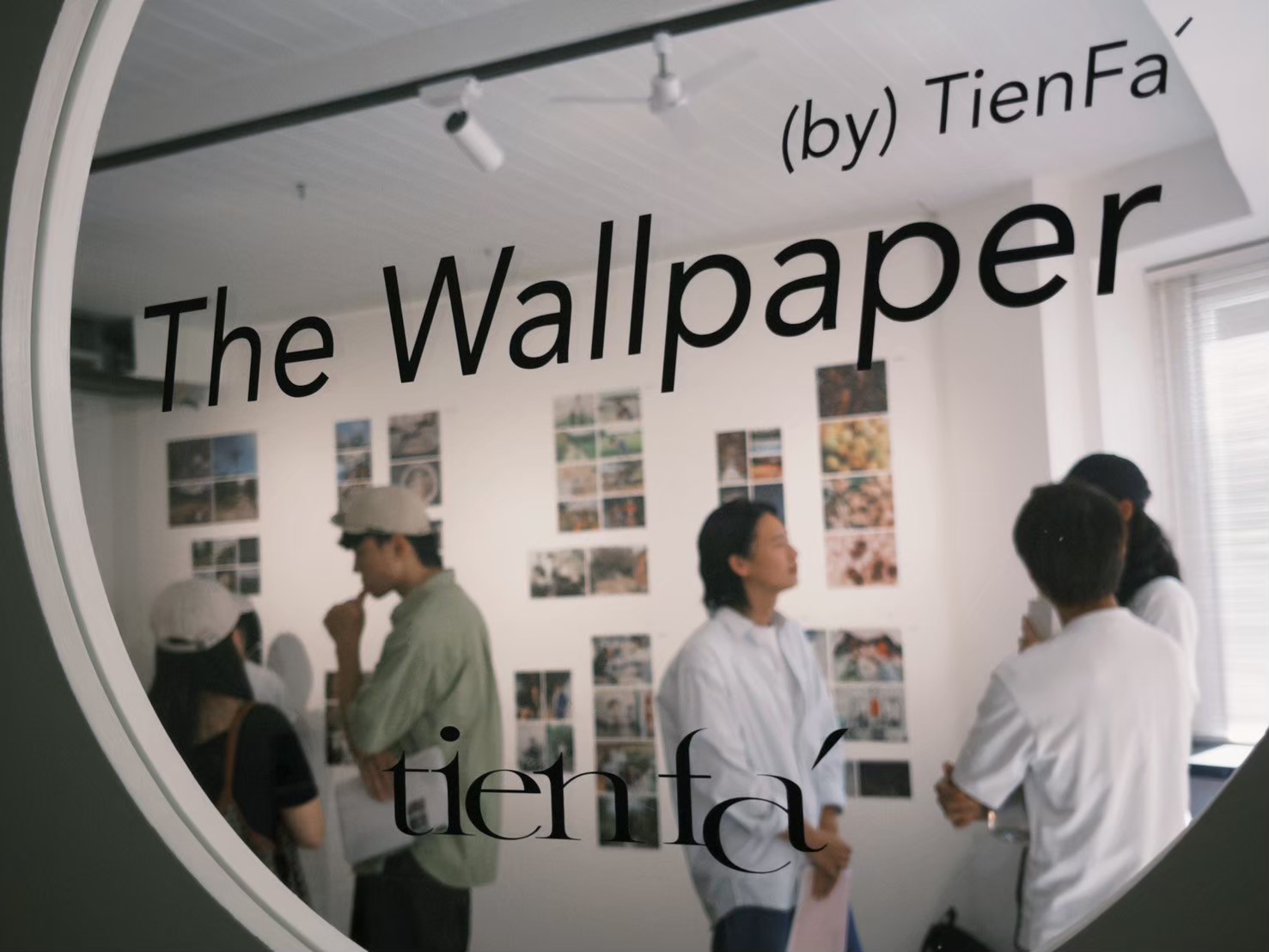

有感於近年創作的機會漸少,張國耀新添購了一台方便隨身攜帶的富士相機,對他而言,富士招牌的底片模擬色,像是黑白與彩色之間的過渡,同樣不必是精準的RGB,而有更多展現風格的可能。

在異鄉,想像一個「家」

在台北生活的時間,不知不覺已超過在吉隆坡生長的歲月,張國耀關心的議題也愈來愈「台」。訪談間,他叨叨絮絮拋出困惑:為什麼人口愈來愈少、房價卻愈來愈高?為什麼科技這麼發達,捷運萬大線卻像是永遠不會完工?

這些台灣人也答不上的話題,是他融入這個社會的證明,唯有一項——身為「外國人」,他無法享有參與政治的權利。然而,翻開張國耀琳琅滿目的作品集,在種種活動記錄,商品、空間拍攝中,赫然出現幾張政治人物的形象照,他解釋:「我覺得幫政治人物拍照,也是一種社會責任。希望我拍出來、掛在上面是好看的,而不是那種醜不啦嘰、妨礙市容的照片。」

張國耀用攝影在台灣安身立命,也試著藉之回饋給社會,但他仍難以將此處視作「家」。「如果沒有一個自己的空間,還是會覺得自己是局外人吧。」他心目中想像的家,是一處有庭院、陽台的屋子,一個能讓人落地生根的地方。

作為現代「隱形的客家人」,張國耀身上還帶著族群遷徙的古老痕跡,那是「客家」二字的由來,也是有別於節儉、硬頸等刻板印象,真實的生命歷程。

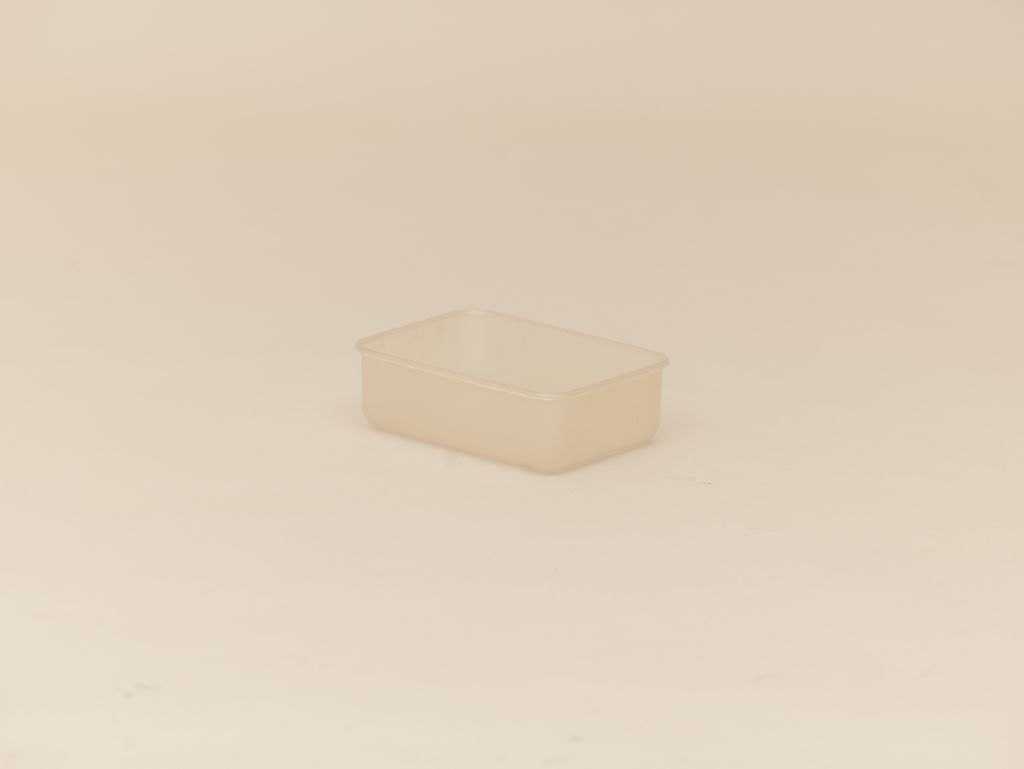

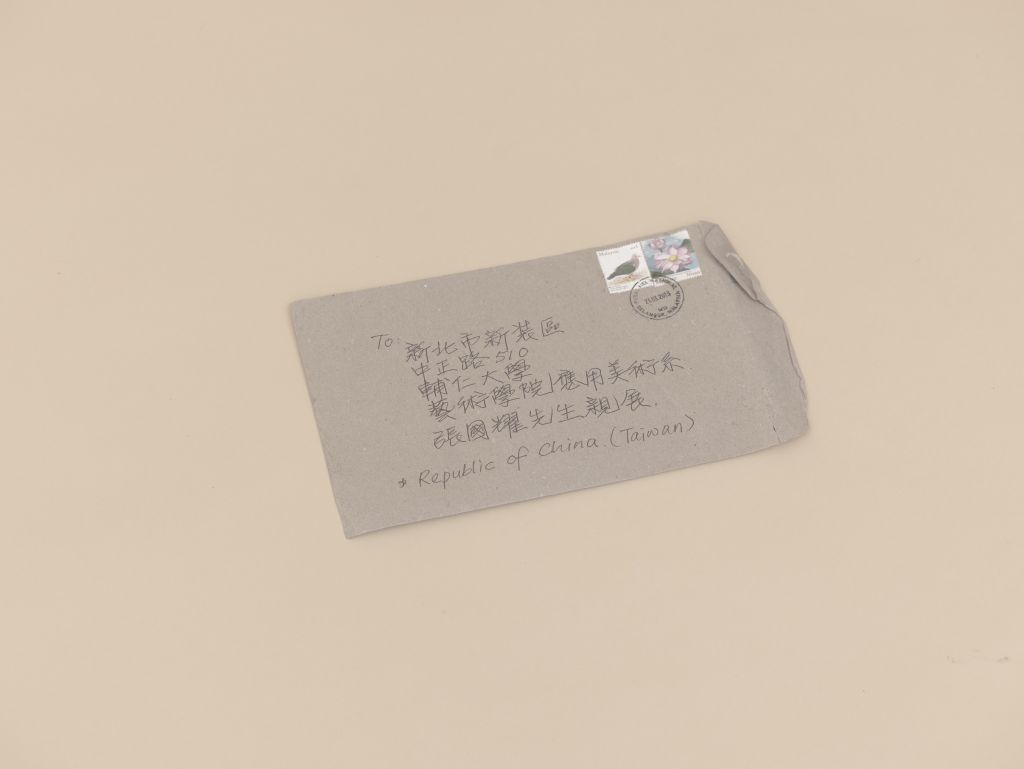

一件與客家羈絆的物件:媽媽留給他的物品

張國耀的倉庫裡不只收著攝影道具,還收著來台唸書期間,媽媽曾經給過他的各種用品――一把傘、一只行李箱、一個寄到學校宿舍的信封、一個蓋子已經不見的保鮮盒。在此刻台北的住所,他留下了與媽媽、與故鄉的各種聯繫。