goˊidˋfungˊge tung hied fi hagˋngidˋ:

cai mung gin bienˊienˇsuˊxiaˋ,cai doˋiˋziiˊhoˇsogˋiuˇ

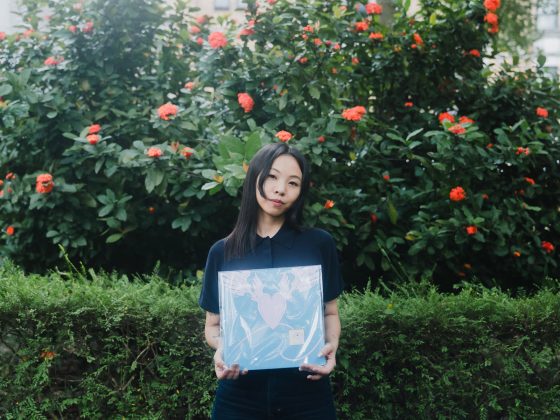

文|藍花 攝影|林科呈 場地協力|伊日書屋

小說創作與兒子於夏,像是高翊峰面對外在世界的兩種狀態,亦是兩塊浮木。成為一位小說家,似是在一座小小島嶼的洞穴內冬眠做夢;而作為一位父親,則是持續造夢卻得習慣張著眼睛,至於散落在這之間的人生日常,他說,還有電影、閱讀、山和威士忌。

矛盾的起源:小說的夢境、流動與交會

小說,不僅是高翊峰夢境的具現,更是他與外部世界拉鋸、對話的方法。每個人都有一座自己的島嶼,而沒有文學底子,毅然潛心投入小說的日子,就是高翊峰的造島之始。「我真的必須用退無可退來描述,因為人生如果不是走到那個時候,不會只剩下一件事情。這樣的時刻一生中可能不會經常發生,你會發現有路;或者,你會發現沒有路。如果發現有路的話,那件事情可能會在你生命中留下一個非常重要的訊號。」在看不見邊際與航道的日子,為了不沈沒在無垠的人生海海中,高翊峰那一刻死命抓住的浮木,就是小說。

「一整年沒有得到任何一個刊登的機會,沒有得到任何一個文學獎,但至少寫了三十萬字吧,就是每天一直寫、一直寫,但是我沒有擁有其他東西了,就是那種情況。」直到獲得中央日報文學獎肯定,那一刻他懸著的心才終於落了下來,化作汪洋中的一座島嶼。他笑說:「二十年過去了,我還在寫小說,所以現在還在持續著退無可退的狀態。」小說家直面生命困境的溫柔以對,滋養起這座文學小島的豐盈生命。

自此之後,他以一種近乎偏執的命中注定, 開始築起自己的故事洞穴,以矛盾為意識源頭,將自身視為思考中介,以小說為思想的某種抵達,處理生命中其他必然遇見的矛盾處境。於是他說:「寫小說這件事情變成我生活的方法。好像也只有這件事情我可以很專注,純粹地去想像我接下來要面對什麼事。」對高翊峰而言,回望海面下的岸,檢視著故事長大的過程,生活不僅是一場場挖掘題材的接力冒險,更是持續保有好奇、奮力向生的渴望。

從第一本短篇小說《家,這個牢籠》的試圖靠近,寫到第一部長篇小說《幻艙》的鄉土寫實,他誠懇地反覆書寫著。或許有許多話想說,也或許無話可說的時刻終將到來,而在此之前我們很幸運地能透過書寫讓諸島產生共鳴,以科幻領域提供議題重新詮釋與開發的可能,為小說開啟新的空間去思考可能性,得以切換視角,端詳生命的價值,那樣時而打結、 纖亮細密的一顆心。

而暫停造夢、離開洞穴的時刻還是存在的。當我們談論起那些抵達他方「成為」某個自己的時刻,高翊峰也擁有著許多身份,他成為爵士舞者、雜誌編輯、影視編劇、電視與廣播主持等,而透視多重身份背後的靈魂——關於成為一位小說家,卻一直都是他生命中所有分身的原點。

書寫小說至今二十餘年,對高翊峰來說,小說好似一條長河,其他體驗則是得以感知色彩的繽紛支流。「我所做過的所有事情,好像最後都會匯流到小說裡面去,其他時候像是從其他不同山頭所流下融雪一樣的水,就流到了小說的河上,我就在這條河上;目前好像也只願意在這條河上面泛舟划船,然後繼續順流而下。」在順流相對容易的時代裡,他珍惜著文學所能創造的魔幻力量:「但我相信,文學經常必須是逆流的。」當生活不斷變化,身份時常抽換,小說在高翊峰的生命中仍持續保有純粹與神聖性,將每個故事珍重遞入讀者手中, 生之所愛的支流繁複,河水卻始終清澈純粹。

他者的凝視:於夏是窗,冬眠也要睜眼

回到島嶼暖冬的洞穴裡頭,小說家的創作與冬眠無比自由,我們都是偷窺他夢境的讀者,從夢裡淌出的私語,時常隱隱透露出與讀者的溝通企圖。問起「意識到讀者」對他的寫作是否產生某種影響?高翊峰露出一種躲貓貓被發現 時的星星眼神(附加靦腆歪頭笑)——原來,作為小說家,這一直是他單純卻難以直面的困境與課題。

兜著困局的圈自嘲了一陣,高翊峰愉快地分享自己對此稍稍想通的新突破。「這對我來說是一個很大的發現!某種意識上我一直誤會了讀者與作品之間的關係。以前覺得,作者心裡總是要放一個讀者,但後來發現,不是這樣子的,其實讀者一直都在,在我未完成的作品之前,他們就已經先存在了。」正如他自我生命中避無可避的矛盾,許多思考的開啟也以必然之姿現身。

高翊峰的兒子於夏,對高翊峰來說,無論是小說家還是父親的身分,其出場都是一生一 次、難以抵抗的到來。「我一直覺得,抓到小說這塊浮板後,再也沒有其他與外部世界溝通的管道,一直到夏誕生了。我才發現,他其實是我看待世界的另外一個窗口與視角。」於是高翊峰從不同距離點觀看孩子所經驗的時間,於夏是他從創作的冬眠中睜開眼,所看見的第一位讀者。

意識到讀者與作者的互相凝視,為他的創作帶來新的覺醒。兒子的降生伴隨著自己身為父親的終將缺席的擔憂;而過去因為雜誌工作前往上海與北京的移居,也成為他返島之後的重新思考,在在驅動他開始透過長篇小說書寫「自己與島嶼」、「父與子」 的關係。「不單單是我的孩子,許多人的孩子都會在這個島上繼續往前走,放眼去看,我關注的是更年輕的一 代,他們能如何站在這個島嶼土地上去想島嶼之外的世界?」在作品《2069》中,他開始梳理他所觀察到的島嶼性格,試圖喚起島民的同質性共鳴。「我覺得這座島嶼好像有一種奇特的溫柔特質,是可以把所有靠進我們的、有硬度和強度的東西都軟化成我們的內裡,這內裡反而是我們最強大的東西。」

《2069》的出版,可說是首次直面讀者。小說家終於準備好睜眼夢遊,躁動著醒過望出洞 穴。「但我們還是不要走出去,還是在裡面持 續冬眠,我覺得這才是寫小說最好的狀態。所 有的思維點都有一定程度的矛盾,但是我相信 這些矛盾的存在是有它的合理性跟價值的,這 或許就是我之所以會是這樣子的我的原因。」 他最後還是捨不得地補上一句。

母語的指認:島嶼內的客家書寫和語音

高翊峰第一次認知到自己的客家人身份是在高中的時候,他離開自小生活的客家庄伙房到臨鎮讀高中,才被同學提醒:你是客家人。「在那之前,沒有人會這樣講,我也不需要被提醒這件事,我們從小就只有『你不是客家人』 這個意識形態的養成與概念,從來沒有發生過『我是不是客家人』的自我懷疑。」回憶起成長之地,他認為客庄是一個很微妙的環境,辨識外庄人的方式就是客語,也由此建立起他渾然天成的母語音認知系統。

「我一開始不覺得自己是不是台灣人這件事情很重要,就像我是慢慢長大才發現自己是一個台灣人,而且是在台灣誕生的客家人,我是從這個認知開始去釐清,這件事才突然有了書寫的意義。」對高翊峰而言,在學校禁止說母語的國語文推廣教育時代中成長,自己是一位被台灣所書寫出來的客家人。或許也因此造就他對母語的敏感,能夠留意到客家族群在城市生活所發出的幽微訊號。特別在語言系統複雜的城市裡,高翊峰發現客家人更安於隱藏自己。如此這般的「隱形人個性」,經常必須透過一種秘密儀式般的語音交流過程解開彼此身份的密碼,才會發現:誒!原來他是客家人!

同樣根源於客語語音系統,不同內容載體又會有何溝通上的變化呢?高翊峰從他長期經驗的廣播與書寫與我們分享,他說:「口說日常客語」這件事,應該是客語最初的源頭,也是我們身處弱勢語言消逝的時代,最難抵達的終點。」對他而言,語音與文字的轉譯意外地相輔相成——透過文字寫聲音時,因為最後抵達 的是文字的表現,所以那些聲音會慢慢變得優雅;反之,透過聲音表達文字時,許多非日常的專業詞彙,反倒會用更加日常的方式描繪。

比如《烏鴉燒》影視化的過程,高翊峰將小說裡的文字轉譯為客語的語音,對他來說更是很特別的經驗。而源於客家的聲音系統影響著高翊峰的書寫,比如客語少長句,時常是單字與短句的組合。「我很喜歡它們散發出的力量感,所以也比較喜歡短句,以及短句創造出來的文字。」母語根植於靈魂,聲音的記憶系統引領著書寫,長出獨特的客家性格。

致生命中無可厚非的兩難

訪問的尾聲,問起生命中那些幽微而矛盾的情感,究竟如何選擇擱置或擁抱呢?高翊峰說:「每一次的落腳點都是情緒漣漪的起點。踩下去的步伐是無法拉回來的,所以,就盡可能維持那一步的情感狀態,保護好每一種情感吧,我真心覺得,這是活著最大的溫柔狀態。」刮著這些記憶的平面,縱然看見他身後的路長而灰藍、蜿蜒向海,至少此刻我們透過小說靠岸,現身於天將亮之前,小說家那凝視與被凝視的洞穴裡側,用真誠的語言探問、相對。

高翊峰的年節提案!

goˊidˋfungˊge ngienˇ jiedˋtiˇon!

初春之時、新年之際, 過好生活只差一本書、一座山、一支威士忌。

南湖大山

2021 年的春天,希望有機會再上去一回,把上次沒有機會走到的南湖南峰、巴巴山,還有陶賽峰、馬比杉山,這兩條路線慢慢走完。

Mortlach 2.81 威士忌(12 年)

是過年最想跟家人一起喝的酒,溫潤的口感適合大魚大肉的時節。

吉田修一的《國寶》

分為上下兩集,趁著假期還長,一口氣讀完吧!